Presentan libro que rescata diversas propuestas visuales surgidas en las calles de Valparaíso durante las movilizaciones sociales de 2019 y 2020

La publicación recoge los principales hallazgos de una investigación Fondart sobre doce intervenciones inspiradas en el sentir de una variedad de artistas y colectivos locales, liderada por Mónica Iglesias, académica de la Escuela de Sociología de la UV.

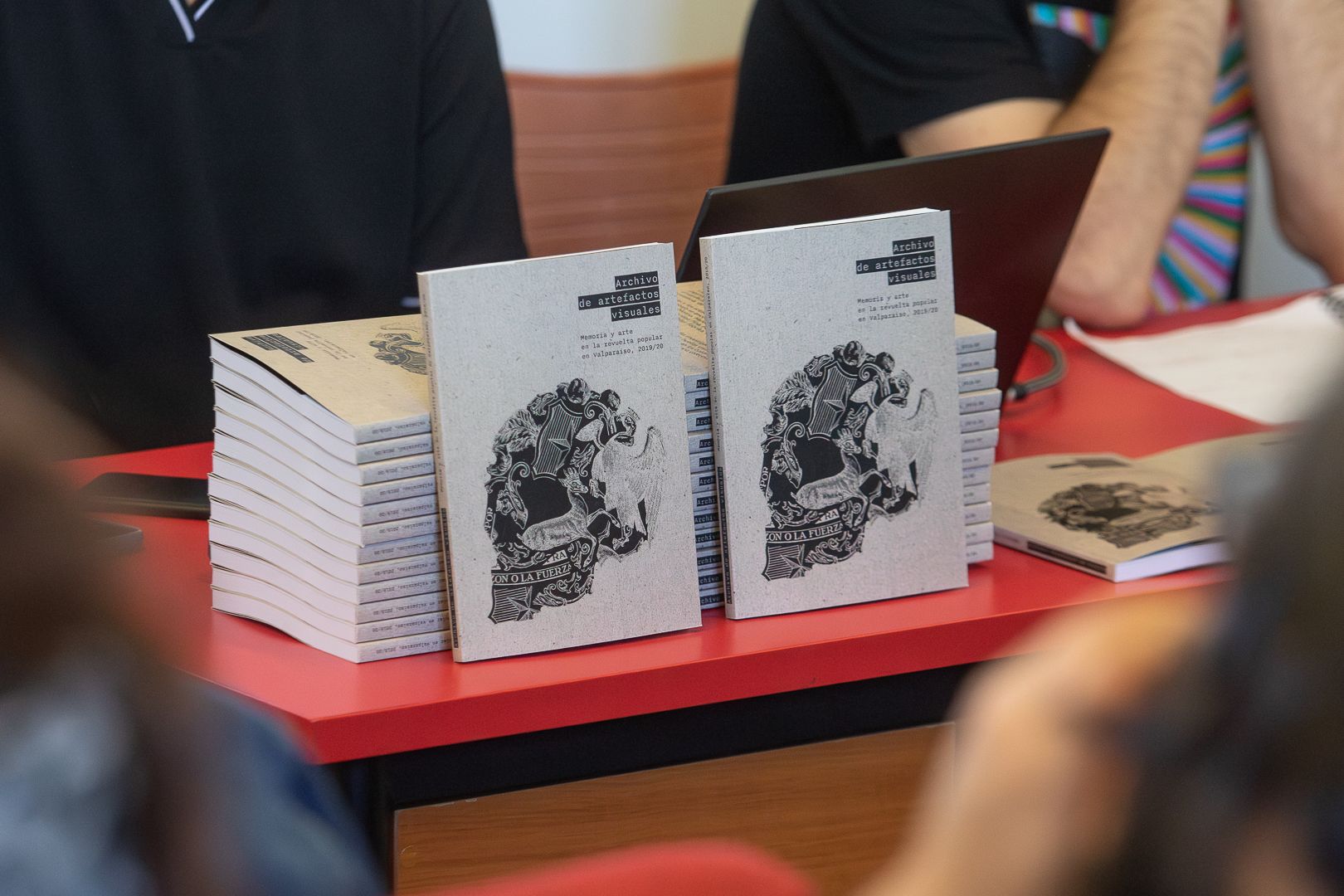

Doce propuestas e intervenciones que se materializaron en las calles porteñas durante las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en esta ciudad hace casi seis años, surgidas del sentir de una variedad de artistas y colectivos locales, conforman “Archivo de artefactos visuales. Memoria y arte en la revuelta popular en Valparaíso, 2019/20”, libro de reciente publicación que recoge los principales hallazgos de una investigación homónima que lideró la profesora Mónica Iglesias Vázquez, académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso.

Financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), tanto el texto como la iniciativa —cuya autoría comparten el fotógrafo Raúl Goycoolea Dinnigan y el historiador y crítico del arte Álvaro Cárdenas Castro, en calidad de coinvestigadores— se complementan con el sitio web www.archivoartefactosvisuales.com, que aglutina la totalidad de las imágenes y creaciones que fueron rescatadas y seleccionadas durante el desarrollo de ese trabajo.

“Tal y como manifestamos en su introducción, Valparaíso es un territorio históricamente rebelde, vibrante, marcado por su geografía escarpada, su diversidad cultural y su tradición de organización comunitaria. Esta ciudad puerto ha sido cuna de múltiples movimientos sociales y expresiones contraculturales, pero también un laboratorio vivo donde se han ensayado formas alternativas de habitar, resistir y crear. En ese sentido, tanto el libro como el sitio digital que presentamos son en cierta forma vitrinas de lo que captaron, vieron y vivieron cientos de personas que fueron testigos de aquellos enfrentamientos y protestas, así como de las expresiones que ellas extrajeron del espacio público o plasmaron en plazas, muros, escaleras y avenidas que se transformaron en soportes efímeros para la acción colectiva, cargados de memoria, denuncia, solidaridad y deseo”, sostuvo Mónica Iglesias.

La académica explicó que el proyecto y sus productos surgieron de una investigación previa que se adjudicó un fondo concursable institucional en 2021, cuyo objetivo primario fue estudiar la producción gráfica que había emergido en Valparaíso, en el contexto del denominado estallido social.

Esa idea derivó finalmente en el proyecto que ella y los coinvestigadores Goycoolea y Cárdenas presentaron al Fondart, con el fin de indagar más a fondo en las materialidades gráficas y visuales surgidas en el ámbito local, durante el ciclo de movilizaciones sociales que tuvo lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en Chile.

“Lo que nos interesaba era comprender cómo, en el contexto específico de lo que ocurrió en Valparaíso, esas expresiones se convirtieron en vehículos de denuncia y creación política, artística y cultural desde lo común, dimensiones que con el tiempo han tendido a ocupar un lugar secundario en los análisis, mismos que en la actualidad se centran más en la violencia, el enfrentamiento, la destrucción que se produjo y, después, en el proceso constitucional”, acotó Iglesias.

En efecto, y en palabras de sus gestores, el proyecto y el libro dan cuenta de una serie de artefactos visuales —afiches, murales, fanzines, fotolibros, esculturas, esténciles y otros objetos— que como su nombre indica conforman un archivo situado, sensible y abierto, capaz de articular una reflexión crítica sobre ese cruce entre arte y política que se dio en esos meses turbulentos.

Labor arqueológica

Dos fueron los mayores y más complejos desafíos que Iglesias, Goycoolea y Cárdenas enfrentaron durante el desarrollo de la investigación. El primero, recuperar las propuestas e intervenciones gráficas que eran el objeto de su estudio, en particular las que se plasmaron en las calles, dado que casi todas fueron borradas de los espacios públicos meses después. Y el segundo, identificar y hallar a quienes las crearon.

“Esto equivalió a hacer un trabajo casi de arqueología, tanto para reconstruir el corpus de las intervenciones como para dar con los artistas y colectivos. Yo, por ejemplo, tenía un archivo personal con fotografías que había sacado durante la revuelta de varios trabajos gráficos que descubrí en paredes y muros de la ciudad. Raúl, por su parte, también conservaba algunas imágenes. Entonces, a partir de esta colección inicial, empezamos a rastrearlas en las redes sociales, al igual que los nombres de sus autores. A algunos de estos últimos los identificamos al poco tiempo, porque eran conocidos, pero en su mayor parte se trató de un proceso lento de unir pistas y contactar a personas”, comentó la académica de la UV.

Mónica Iglesias reveló que en definitiva pudieron reconstruir y dar con el paradero de los responsables de casi cuarenta intervenciones, de las que finalmente seleccionaron doce.

“La selección consideró criterios teóricos y también especificaciones de las técnicas empleadas. Es decir, no solo analizamos el aspecto gráfico, sino también el artístico propiamente tal. Las más representativas, las que generaron mayor impacto o que tenían una mayor calidad, fueron las que en definitiva escogimos, porque había mucho rayado en plan grafiti que no respondía a un trabajo artístico denso y riguroso. Y también de las que pudimos finalmente pesquisar, ya que al final esto se limitó a un criterio de factibilidad, de encontrar a sus autores y ver si estaban dispuestos a participar en el proyecto”, precisó.

Otro ámbito asociado a la selección de los artefactos que la docente de la Escuela de Sociología relevó fue la metodología empleada, en especial las entrevistas que practicaron a los artistas que aceptaron ser parte de la iniciativa.

“No nos contentamos simplemente con analizar los aspectos gráficos, sino que incluimos la dimensión del productor, la del creador. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué seleccionó tal o cual formato? O sea, no fue un ejercicio meramente interpretativo sino uno que consideró los testimonios de los autores; testimonios que recogimos en entrevistas extensas, con ellos y los colectivos, en las que nos contaron sus motivaciones, sus intereses, cómo lo hicieron, la práctica que emplearon para dar cuenta de lo visto y vivido. En definitiva, de cómo se gestó el proceso de creación que al final plasmaron en las calles”, afirmó Mónica Iglesias.

Los doce

Los doce trabajos que finalmente fueron seleccionados para aparecer en el libro y en el sitio web del archivo de artefactos visuales corresponden a “Fotoperiodista entre la primera línea y la multitud”, de Cristóbal Basaure; “Artesanía visual del estallido”, de Ignacio Carroza y el fanzine Solo Filme 00; “El círculo de unión de nuestro propio destino”, de Maida K; “Blenden: memoria de las arquitecturas”, de Rodolfo Muñoz; “Esténcil, cultura pop y crítica satírica en el arte callejero chileno”, de Mauro Goblin; “Valpo análogo: documento del despertar colectivo”, de Felipe Gallardo; “Revolución de los 30 pesos/años: artefacto de la memoria y la insurrección”, de Vania Molina; “Estado asesino: un grito visual contra la represión”, de Harol Bustos; “Eterno retorno: una imagen poética de la revuelta”, del Instituto de Motricidad Fina; “Un colectivo para las necesidades sociales”, del colectivo Pésimo Servicio; “Sea marginal, sea heroína, sea héroe”, del Taller Fábrika y Danny Reveco, y “Cada día es despedirse: un arma de resistencia”, de Carla Oyarzo.

“Archivo de artefactos visuales. Memoria y arte en la revuelta popular en Valparaíso, 2019/20” fue presentado oficialmente a la comunidad durante una actividad que tuvo lugar en el Centro Integral de Atención al Estudiante (CIAE) de la UV. En ella participaron los investigadores del proyecto, quienes reflexionaron sobre la potencia estética y política de dichas expresiones, las cuales definieron como callejeras, populares y colaborativas y como elementos destinados a disputar los sentidos en el espacio público y contribuir a la construcción de memoria y comunidad.